Per questo decimo capitolo della serie dedicata agli standards ho pescato nello sterminato Songbook di uno dei più prolifici e geniali compositori: Irving Berlin (1888 - 1989) che fu anche paroliere di se stesso.

Nato in Siberia da genitori ebrei - il suo nome era Israel Baline - quando aveva 4 anni i genitori dovettero emigrare negli USA, per sfuggire ad uno dei tanti sanguinosi progroms zaristi, e si stabilirono a New York dove egli intorno ai 20 anni iniziò la sua lunga e fortunata carriera, avviata quasi subito al successo con Alexander Ragtime Band del 1911.

Blue Skies invece è del 1927 ed ebbe una genesi casuale, infatti venne richiesta all'autore, all'ultimo momento, per completare le musiche di una rivista di Broadway, scritta da Rogers e Hart: Betsy.

Mentre il musical in sé fu tutt'altro che un successo e venne sospeso dopo solo una trentina di repliche, la canzone fin dalla prima serata venne accolta con straordinario calore dal pubblico che, alla fine dello spettacolo, chiese ben 24 bis.

La prima registrazione discografica venne realizzata da Ben Selvin e raggiunse subito il primo posto nelle vendite discografiche di quello stesso anno. Quella versione è presentata qui di seguito

La popolarità del brano era tale che, quello stesso anno, venne incluso anche nel primo film sonoro della storia del cinema The Jazz Singer, eseguito da Al Jolson.

Il successo, grazie ai dischi e al film, si estese anche all'Europa, dove la canzone venne ripresa ed incisa da Josephine Baker,

Il successo, grazie ai dischi e al film, si estese anche all'Europa, dove la canzone venne ripresa ed incisa da Josephine Baker,

Da allora il brano è divenuto gradualmente un successo planetario eseguito della orchestre più famose e dai cantanti più illustri, raggiungendo più volte nelle varie interpretazioni i vertici delle classifiche discografiche.

Benny Goodman lo incluse nel suo repertorio fin dagli inizi e lo esegui anche nel famoso concerto del 1938 che per la prima volta fece entrare il jazz alla Carnegie Hall, fino ad allora tempio della musica classica.

Anche Duke Ellington, nei vari concerti che negli anni '40 tenne alla Carnegie Hall, ne presentò un particolare arrangiamento di Mary Lou Williams, intitolato Trumpet No End, che metteva in evidenza la sezione di trombe dell'orchestra. Di seguito l'esecuzione che chiudeva il concerto del 27 dicembre 1947. le trombe sono: Francis Williams, Al Killian, Shorty Baker e Shelton Hemphill.

L'orchestra di Tommy Dorsey ne affidava invece l'interpretazione alla voce della stella emergente dell'epoca: Frank Sinatra, qui in una incisione del 1941.

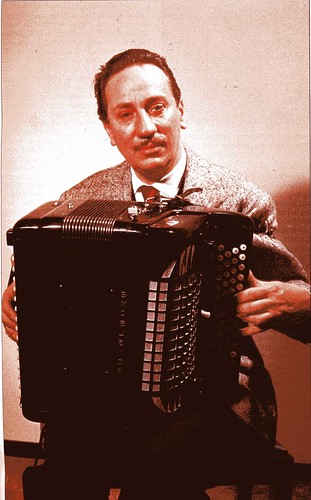

Il brano ebbe all'epoca, una certa diffusione anche in Italia grazie all'interpretazione di Gorni Kramer,

che all'inizio degli anni '40 ne incise una versione con il suo complesso e che, per le note leggi contro le parole straniere, dovette intitolare: Cieli Azzurri.

che all'inizio degli anni '40 ne incise una versione con il suo complesso e che, per le note leggi contro le parole straniere, dovette intitolare: Cieli Azzurri.

.

Nel dopoguerra la popolarità del brano rimase invariata per molti anni, grazie a numerose versioni, soprattutto vocali, che si susseguirono nel tempo.

Fra queste ne segnalo due, una femminile e una maschile, che a mio avviso, sono fra le più significative dal punto di vista jazzistico.

La prima è di Dinah Washington, dall'album After Hours with Miss D del 1953 con, fra gli altri, Junior Mance al piano, Eddie"Lockjaw" Davis al sax tenore e Clark Terry alla tromba.

La versione maschile scelta è quella di Johnny Hartman dall'album All of Me del 1956

con l'orchestra di Ernie Wilkins comprendente, fra gli altri, Howard McGhee alla tromba, Lucky Thompson al sax tenore e Hank Jones al piano.

Nel 1978 la canzone ebbe una seconda giovinezza grazie al famoso folk-singer Willie Nelson, il quale, con una versione vagamente country, raggiunse i vertici delle vendite, rimanendovi per lungo tempo e l'album Stardust che comprendeva il brano vendette milioni di copie ed ancora oggi risulta fra i suoi più veduti.

In questi ultimi 30 e passa anni la canzone ha continuato ad essere riproposta, sia in versione strumentale, sia in versione vocale da numerosissimi artisti. Fra le diverse decine di esecuzioni più o meno brillanti ne ho scelto tre differenti per stile e qualità. La prima del 1994 vede Oscar Peterson, cimentarsi con il violinista classico Itzak Perlman. Due virtuosi dei rispettivi strumenti in una esecuzione che si differenzia da quelle più diffuse.

La cantante e band leader canadese Susie Arioli nel 2008 ne incluse una versione nel suo album "Night Light"

che ebbe un discreto successo e venne spesso ripresa nei diversi concerti. Di seguito l'esecuzione al Festival del Jazz di Montreal del 2011. Una vivace versione Live che conferma la popolarità della canzone, nonostante i suoi 85 anni.

Concludiamo questa rassegna con una voce maschile, quella del crooner nostrano Mario Biondi con l'esecuzione tratta dal suo eccellente doppio CD dello scorso anno: Due.