Una pagina di storia

Sono trascorsi 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e nei ricordi di quelli che, come me, quell'epoca l'hanno vissuta, più o meno giovani, ci sono ancora le grandi novità che arrivavano insieme alle truppe americane; il chewing gum, la Coca Cola, i piselli in polvere, il minestrone in scatola Campbell's, le Lucky Stike, le Camel, le Chestefield e la musica dei V-Disc.

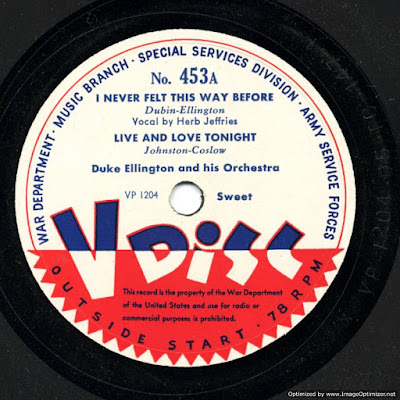

Questi ultimi erano dischi a 78 giri particolari, realizzati appositamente per le truppe al fronte e stampati nell'insolito formato da 30 cm, più grande dei dischi normali, per contenere più musica, inoltre erano infrangibili, per poter essere impacchettati e spediti intorno al mondo. La V stava per Victory.

Prodotti su iniziativa del governo degli Stati Uniti per allietare i momenti di riposo dei militari nel turbine della guerra, contenevano un repertorio fra i più vari che andava da Bing Crosby a Toscanini, dalle canzoni popolari alla musica folk, ma la parte del leone la faceva il jazz, e in particolare, lo Swing, che all'epoca era popolarissimo fra i giovani statunitensi.

Alcuni motivi come questo In the Mood di Glenn Miller o il Boogie Woogie di Tommy Dorsey rappresenteranno una specie di colonna sonora di quello straordinario periodo.

La maggior parte di quelle incisioni erano brani originali realizzati apposta per quell'esigenza, spesso introdotti da un breve saluto dell'artista ai militari, come in questo Pee Wee Speaks con Pee Wee Russell e La Muggsy Spanier V-Disc All Stars

oppure registrazioni di trasmissioni radiofoniche, sempre dedicate. Se si considera poi che a causa del recording ban - lo sciopero dei musicisti contro le case discografiche per problemi di royalties - dal 1942 al 1944 non venne registrato nessun brano nuovo, questi dischi hanno avuto anche un valore documentario.

In Italia, con il divieto di importazione dei dischi di jazz dal 1938, in pratica il jazz era bandito, e quel poco che circolava grazie ai musicisti italiani era mascherato con titoli assurdi tipo Tristezza di San Luigi (per S. Louis Blues) o Animo Sereno (per Mood Indigo) o ancora Anime Gemelle (per I Wish I Where Twins) e così via, ma vi erano anche orchestre italiane, come quella di Pippo Barzizza, che suonavano pezzi italiani con arrangiamenti stile Big Bands. Un esempio è questo brano del 1942, dello stesso Barzizza, in cui è possibile anche apprezzare la qualità dei solisti da Sergio Quercioli al clarinetto, a Gaetano Gimelli alla tromba e Francesco Bausi alla batteria.

Questo lungo digiuno ebbe fine con l'arrivo della 5a Armata americana che, con i suoi militari, oltre alla fine della guerra e la liberazione dal fascismo, portò nuova allegria.

Adriano Mazzoletti, di un paio d'anni più vecchio di me, ricorda:

Le feste da ballo erano all'ordine del giorno ed i militari della quinta armata giungevano con sotto braccio i pacchi appena giunti dagli Stati Uniti con dentro decine di V-Disc nuovi fiammanti e, alla fine della serata, molto spesso quei dischi infrangibili rimanevano lì, sul tavolo, accanto al grammofono a manovella e non mi vergogno di dire che con gli amici si faceva man bassa.

Fu così che molti scoprirono Pee Wee Russell, Jack Teagarden, Bobby Hachett, oltre ai grandi Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton, Benny Goodman, Glenn Miller ecc.

Poi verso il 1948 il Dipartimento della guerra, proprietario dei diritti sui V-Disc, decise di distruggere tutte le matrici e i pezzi rimasti in circolazione divennero rarità da collezione.

All'inizio degli anni '80 una casa discografica italiana decise di ripubblicare su Lp il meglio di quei dischi in una serie di 10 volumi con il titolo "Gli anni d'oro della musica americana", e la rivista "Musica Jazz", che proprio allora aveva iniziato ad allegare al giornale un Lp, offrì ai propri lettori un disco appositamente realizzato, con una selezione della suddetta raccolta. Dopo oltre 30 anni anche questo disco è divenuto una rarità e pertanto lo riproponiamo per dare la possibilità ai più giovani che non conoscono quella musica di farsi un'idea ed ai più vecchi di rinfrescarsi la memoria.

Gli anni d'oro della musica americana

(compilation)

Musica Jazz 12/1981

(su licenza Fonit Cetra)

A1. The Tattooed Bride (part one)

Duke Ellington and his orchestra

A2. Caldonia

Woody Herman and his orchestra

A3. Gee Baby Ain't Good to You

Count Basie and his orchestra

(vocal Jimmy Rushing)

A4. Souther Scandal

Stan Kenton and his orchestra

A5. Let's Fall in Love

Benny Goodman Quintet

A6. I'm Confessin' That I Love You

Louis Armstrong and his V-Disc All Stars

B1. Tin Roof Blues

Muggsy Spanier and his V-Disc Dixieland

B2. Where or When

Art Tatum

B3. The Man I Love

Coleman Hawkins

B4. Frim Fram Sauce

King Cole Trio

B5. There'll Be A Jubilee

Mildred Bailey

B6. Washboard Blues

Yank Lawson and his Dixieland Blues

Buon ascolto!